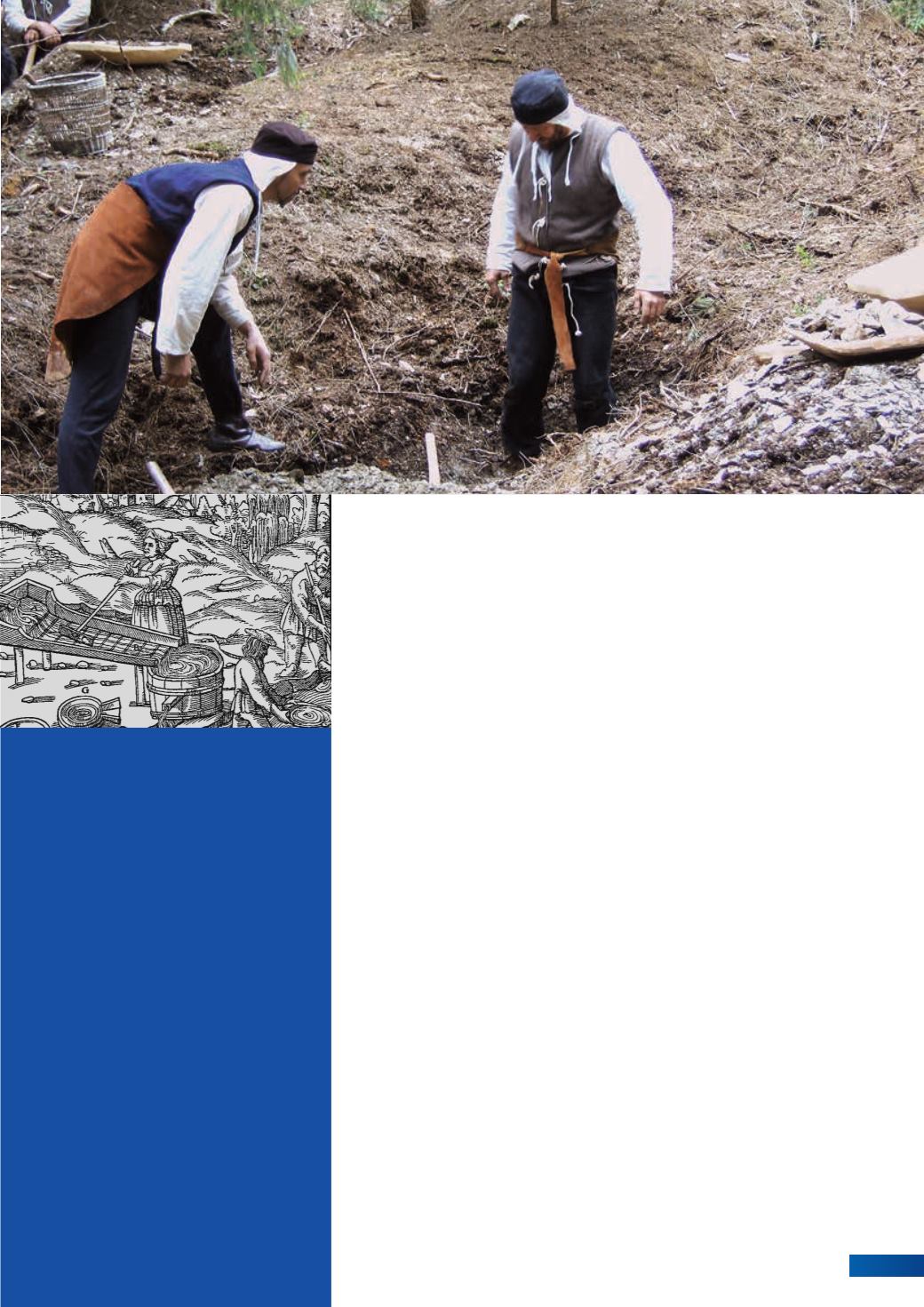

Um 1400 ist in keinem anderen Re-

vier auf deutschem Territorium neben

Zinn, Kupfer, Eisen und Nickel angeb-

lich so viel Gold und Silber gewonnen

worden wie in und um Goldkronach.

Der

„Schmutzlerschacht“

, der

„Na-

me-Gottes-Gang“

sowie der

„Oster-

tagsstollen“

sind um diese Zeit erst-

mals dokumentiert.

Nach der anfänglichen Blütezeit des

Goldbergbaus setzte im 15. Jahrhun-

dert jedoch der Niedergang ein, den

auch die ständigen Wiederbelebungs-

versuche der Landesherren nicht auf-

halten konnten. Die Beschaffenheit

des Bodens gab einfach nicht mehr

Gold her, die Vorräte waren erschöpft.

Man musste immer tiefer bohren, um

Gold zu finden. Um trotzdem noch an

Gold und Geld zu kommen, griffen die

Markgrafen auf fremdes Kapital zu-

rück. Sie gründeten

Gewerke

, Kapit-

algesellschaften. So kam es Ende des

15. Jahrhunderts noch einmal zu ei-

nem Aufschwung als durch zahlreiche

Nürnberger Kaufleute und Bürger im-

mer wieder zahlreiche neue Bergwerke

gemutet (eröffnet) wurden. Immer wie-

der gab es danach kurze Erfolge, immer

wieder kamen die Einbrüche, trotz inno-

vativer Sachverständiger, trotz moder-

ner Techniken, trotz moderner Werke.

Für einen dieser Aufschwünge sorgte

Ende des 18. Jahrhunderts Alexander

von Humboldt (siehe

Seite 24).

Im Jahr 1861 kamder Goldbergbau wie-

der zumStillstand. Als kurze Zeit später

dieWohnungen der Beamten an Privat-

leute verkauft wurden, war das Ende

des staatlichen Goldbergbaus nach gut

500 Jahren für alle sichtbar und be-

siegelt. Private Unternehmen suchten

trotzdem weiter, mit mäßigem Erfolg.

Hoffnung brachte 1920 die

Bergbau

Fichtelgold Aktiengesellschaft

, die

aber 1925 ihre Anstrengungen wieder

einstellte. Und auch Schürf- und Bohr-

arbeiten in den 1970er Jahren brachten

keine brauchbaren Ergebnisse.

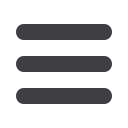

Der Hauptort des Goldkronacher

Bergbaureviers zwischen dem

Weißen Main imNorden und dem

Seelohbach imSüden war Brand-

holz, der Hauptgang lag amGold-

berg. Es gab mindestens 20 Ze-

chen und ein dutzend Erzgänge.

Die bekannte Fürstenzeche war

rund einen Kilometer lang.

23